近年来,硅碳负极材料相关技术发展迅速,迄今已有少量产品实现实用化,从硅碳复合材料的结构出发,可将目前研究的硅碳复合材料分为包覆结构和嵌入结构。

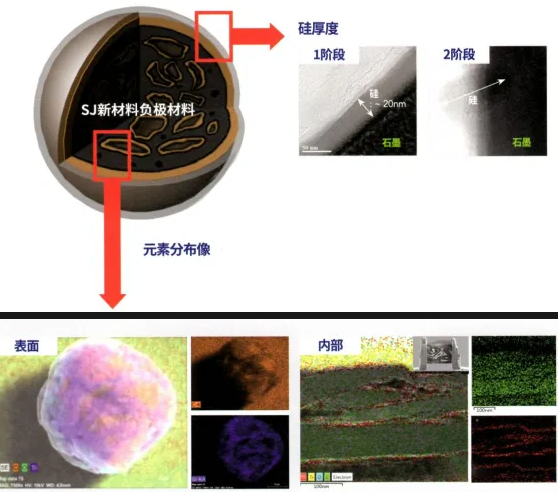

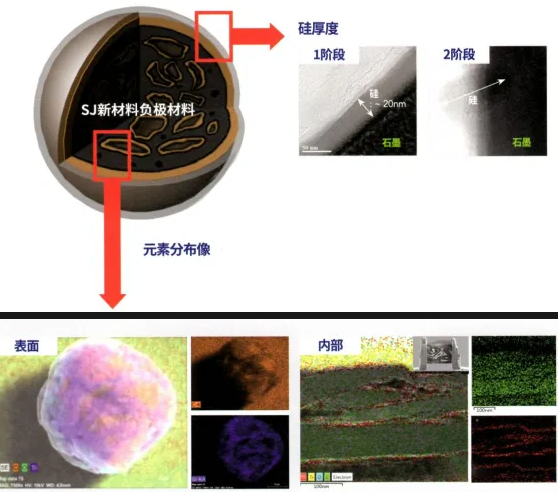

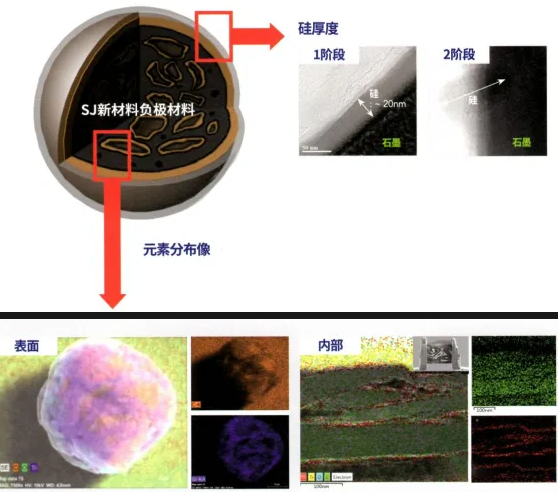

包覆结构是在活性物质硅表面包覆碳层,缓解硅的体积效应,增强其导电性。根据包覆结构和硅颗粒形貌,包覆结构可分为核壳型、蛋黄-壳型以及多孔型。核壳型硅/碳复合材料是以硅颗粒为核,在核外表面均匀包覆一层碳层。碳层的存在不仅有利于增加硅的电导率,缓冲硅在脱嵌锂过程中的部分体积效应,还可以最大限度降低硅表面与电解液的直接接触,进而缓解电解液分解,使整个电极的循环性能得到提高。Zhang等采用乳液聚合法在硅纳米颗粒表面包覆聚丙烯腈(PAN),经800℃热处理得到硅碳核壳结构复合材料(Si@C)。无定形碳层抑制了充放电过程中硅颗粒的团聚,Si@C在循环20次后容量维持在初始容量的50%左右。相比之下,硅纳米颗粒在循环20次后容量衰减严重。Hwa等以聚乙烯醇(PVA)为碳源,采用惰性气氛下高温热解法对硅纳米颗粒进行碳包覆,得到碳壳层厚度为5~10nm厚的硅碳复合材料。采用硅纳米颗粒可以降低硅的绝对体积效应,减弱材料内部应力,碳包覆则进一步缓冲了硅内核的膨胀,该复合材料在100mA/g电流下循环50次后比容量仍可达1800mA·h/g,展现出优异的循环稳定性,而纯纳米Si和碳包覆微米硅(4μm)容量则衰减至不足200mA·h/g。Xu等通过高温热解聚偏氟乙烯(PVDF)得到核壳型硅碳复合材料,其碳层厚度为20~30nm;该硅碳复合材料电极在0.02~1.5V电压范围内,50mA/g电流条件下的首次可逆比容量为1328.8mA·h/g,循环30次后容量保持在1290mA·h/g,容量保持率达97%。核壳型硅/碳复合材料中,不同热解碳源材料的选择对复合体系中硅-碳嵌锂基质界面的影响也不尽相同。Liu等对比分析了以聚环氧乙烯(PEO)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、氯化聚乙烯(CPE)和PVDF为热解碳源的硅基核壳型负极材料,发现:由于含氟材料对硅的刻蚀作用,部分F可嵌入到Si—Si键中,有效地强化了热解碳与硅内核的界面兼容性,相应的Si-PVDF基活性材料也展现出更为优异的循环稳定。因此,当碳源有机前驱物中含有F或Cl元素时,有利于获得更稳定的硅碳界面,使材料的电化学性能更为优异。总之,通过对硅材料进行碳包覆,构建核壳结构,有助于改善材料的循环稳定性。然而,当硅碳核壳结构中的热解碳无空隙地包覆在硅颗粒表面时,由于硅核锂化过程的体积效应太大,会导致整个核壳颗粒膨胀,甚至导致表面碳层发生破裂,复合材料结构坍塌,循环稳定性迅速下降。为解决这一问题,研究者从强化壳层机械性能方面入手,设计出了双壳层结构。Tao等通过在硅纳米颗粒表面包覆SiO2和热解碳,制备出具有双壳层结构的复合材料(Si@SiO2@C),见图A。与单壳层Si@C相比,Si@SiO2@C具有更高的容量保持率,在0.01~5V电压范围内循环100次后仍具有785mA·h/g的可逆容量。研究表明,中间层SiO2作为缓冲相,可进一步减小循环过程产生的膨胀应力;同时,SiO2层还可与扩散的Li+发生不可逆反应,生成Si和Li4SiO4合金,进一步保证了材料的可逆容量。蛋黄-壳结构是在核壳结构基础上,通过一定技术手段,在内核与外壳间引入空隙部分,进而形成的一种新型纳米多相复合材料。蛋黄-壳型硅/碳复合材料呈现一种特殊的Si@void@C壳层的构型,不仅具有普通核壳结构的优势,而且它的空腔对于硅体积膨胀有容纳作用,可实现硅核更加自由的膨胀收缩,从而保证材料在充放电过程中整体结构的稳定性,有利于产生稳定的固态电解质(SEI)膜。Zhou等采用溶胶-凝胶法在硅纳米颗粒表面包覆一层SiO2壳层,以蔗糖为碳源进行热解碳包覆,将SiO2用HF刻蚀后得到蛋黄-壳结构复合材料(Si@void@C),其中活性物质硅的质量分数为28.54%。相比于硅纳米颗粒和空心碳,Si@void@C具有更好的循环稳定性,首次比容量为813.9mA·h/g,循环40次后容量保持在500mA·h/g。Tao等采用相似的方法也制备出稳定的Si@void@C复合材料,循环100次后的比容量为780mA·h/g。碳负载量的优化发现,复合材料中碳负载量为63%时的比容量(780mA·h/g)高于碳负载量为72%时的比容量(690mA·h/g)。这表明要实现Si@void@C复合材料的最大容量,还需要对蛋黄-壳结构进行深入的优化设计。Liu等以聚多巴胺为碳源合成出蛋黄-壳复合材料(Si@void@C)。在该结构中,硅内核和薄碳层之间预留了充足的空间,使硅在锂化膨胀时不破坏碳壳层,从而使复合材料表面能形成稳定的SEI膜。这种Si@void@C在0.1C电流密度下,可逆容量高达2800mA·h/g,循环1000次后有74%的容量保持率以及99.84%的Coulomb效率。近来,研究者将多壳层概念引入到硅碳蛋黄-壳结构设计中,以增强碳层的机械性能,提高材料抵抗硅体积膨胀应力的能力。Sun等通过囊泡模板法制备出Si@void@SiO2材料,并在多孔SiO2壳层内外侧涂覆多糖,于惰性气氛下高温热解得到Si@void@C@SiO2@C,经HF刻蚀除去SiO2后,得到具有双壳层结构(Si@void@C@void@C)的蛋黄-壳型复合材料(Si@DC)。双碳层的引入使材料具有更为优异的导电性能。在50mA/g电流密度下,Si@DC在循环80次后的放电比容量保持943.8mA·h/g,而硅/单壳层(Si@SC)和纯硅颗粒在循环80次后容量则分别降低至719.8和115.3mA·h/g。Yang等采用Stöber法和热解法在硅纳米颗粒表依次包覆SiO2层和碳层,经HF选择性刻蚀,得到双壳层结构复合材料(Si@void@SiO2@void@C)。该材料展现出优异的循环稳定性,在460mA/g电流密度下循环430次后,容量保持在956mA·h/g,容量保持率高达83%,而Si@C核壳材料在相同测试条件下,前10次循环容量衰减明显,循环430次后容量不足200mA·h/g。在此复合结构中,碳层能够提高导电性,SiO2层增加了材料稳定性,空腔为硅内核的膨胀提供了缓冲空间。同时,SiO2和碳双壳层阻隔了电解液和硅纳米颗粒,防止硅纳米颗粒与电解质发生不可逆反应,起到了了双层保障作用。多孔硅常用模板法来制备,硅内部空隙可以为锂硅合金化过程中的体积膨胀预留缓冲空间,缓解材料内部机械应力。由多孔硅形成的硅碳复合材料,在循环过程中具有更加稳定的结构。研究表明,在多孔型硅/碳复合材料中,均匀分布在硅颗粒周围的孔道结构能够提供快速的离子传输通道,且较大的比表面积增加了材料反应活性,从而展现出优良的倍率性能,在电池快充性能方面具有显著优势。Li等通过可控还原二氧化硅气凝胶的方法,合成出3D连通的多孔硅碳复合材料,该材料在200mA/g电流密度下循环200次时容量保持在1552mA·h/g,且在2000mA/g大电流充放电下循环50次后仍保持1057mA·h/g的比容量。Bang等通过电偶置换反应,将Ag颗粒沉积于硅粉(粒径10μm)表面,经刻蚀除去Ag后得到具有3D孔结构的块状硅,再通过乙炔热解进行碳包覆,制备出多孔型硅碳复合材料,在0.1C倍率下具有2390mA·h/g的初始容量以及94.4%的首次Coulomb效率。在5C倍率时的容量仍可达到0.1C倍率时容量的92%,展现出优异的倍率性能。此外,该电极循环50次后厚度从18μm变为25μm,体积膨胀仅为39%;同时,该材料的体积比容量接近2830mA·h/cm3,是商业化石墨电极的5倍(600mA·h/cm3)。Yi等将微米级SiO2粉末在950℃高温处理5h,得Si/SiO2混合物,HF酸刻蚀除去SiO2后,得到由粒径为10nm的硅一次粒子堆积组成的多孔硅。然后,以乙炔为碳源,在620℃热解20min,对多孔硅进行碳包覆,制得多孔硅碳复合材料。该材料在1A/g电流密度下循环200次后容量保持在1459mA·h/g,远高于纯硅;在12.8A/g高电流密度下的比容量仍可达到700mA·h/g,表现出优异的倍率性能。此外,该材料振实密度大(0.78g/cm3),体积比容量高,在400mA/g电流密度下充放电循环50次,容量保持在1326mA·h/cm3。进一步研究发现,通过调节反应温度对硅一次粒子粒径进行优化,其中一次粒子为15nm时多孔硅碳复合材料性能最优,在400mA/g电流密度下循环100次后容量可达1800mA·h/cm3,远高于一次粒子粒径为30nm和80nm的复合材料。这主要是由于硅一次粒子粒径越小,脱嵌锂时体积变化越小,因而能够形成更为稳定的SEI膜。

另外,对碳化温度和时间进一步优化发现,碳化温度800℃、碳负载质量分数20%时的多孔硅/碳复合材料性能最佳,在1.2A/g电流密度下循环600次后的容量保持在1200mA·h/g,几乎无容量损失,且Coulomb效率高达99.5%。

【声明】本文内容基于网络内容整理,部分版权归原作者所有,如有涉及版权问题请告知,将及时修订删除,感谢理解!